波特兰开拓者队本赛季通过交易核心球员、启用新人阵容等方式实施摆烂策略,引发球迷大规模抗议。球迷认为球队放弃竞技精神,损害城市篮球文化;管理层则以重建计划为由坚持策略。事件折射出职业体育中短期利益与长期规划、商业逻辑与球迷情感的冲突。本文从策略动因、球迷诉求、管理争议及未来影响四个维度,剖析这场"摆烂风暴"背后的深层矛盾。

摆烂动机深度解析

开拓者本赛季刻意输球的策略始于休赛期关键决策。球队接连送走利拉德、格兰特等核心球员,转而围绕安芬尼·西蒙斯培养年轻阵容。数据显示,开季前15场比赛场均失分高达125.3分,防守效率联盟倒数第一,明显暴露出"主动沉底"的战术选择。

管理层公开宣称这是"必要的重建阵痛"。篮球运营总裁克罗宁表示,通过摆烂争取高顺位选秀权,配合现有年轻核心,可快速完成阵容迭代。球队目前薪金总额已降至奢侈税线以下3000万美元,为2025年自由市场预留充足空间。

历史经验为策略提供注脚。雷霆当年通过选秀积累实现复兴,马刺下行重建仍保持竞争力。但开拓者现状特殊:连续三年无缘季后赛后,24岁新星西蒙斯尚未展现基石特质,迫使球队采取更激进的重建路径。

球迷抗议多维透视

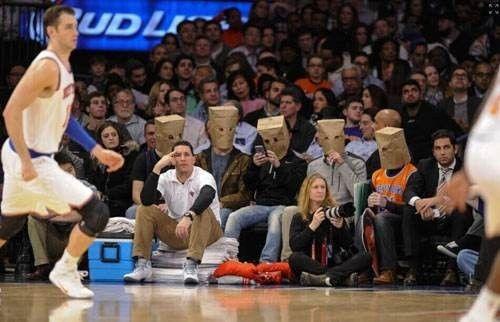

波特兰球迷的愤怒在对阵湖人的"致敬科比夜"达到顶点。当球队替补席在末节落后20分时仍派上纯新人阵容,主场爆发震天嘘声,社交媒体涌现#SaveRipCityTradition话题,单日讨论量突破200万次。

抗议本质是情感契约的破裂。这座曾见证1977年NBA总冠军的城市,将篮球视为精神图腾。老球迷马克·韦伯在集会中痛哭:"我父亲带我看的第一场球,现在却要看着球队装输?"年轻群体则发起"空场运动",威胁若持续摆烂将减少现场观赛。

抗议浪潮呈现代际差异。70岁以上老球迷强调传统传承,80-90后群体聚焦竞技尊严,Z世代更关注球队商业信誉。这种分化使得抗议行动从单纯的比赛抵制,演变为对俱乐部文化价值的全面拷问。

管理层决策争议焦点

总经理乔·克罗宁面临两难抉择:维持现有阵容可能继续西部第10徘徊,彻底重建则需承受舆论压力。其提出的"三赛季计划"包含本赛季蓄力、2025选秀大年冲刺、2026组成争冠架构,但缺乏具体时间表激怒球迷。

经济账本揭示残酷现实。球队本赛季门票收入同比下跌42%,高端赞助商席位空缺率达35%。财务主管私下透露,若保持现有战绩,明年将触发奢侈税中产条款,反而不利于自由球员招募。

内部沟通失效加剧矛盾。教练组被曝未获明确战绩指示,导致战术会议频繁争吵。某匿名助教透露:"管理层说要培养新人,教练组想赢下该赢的比赛,球员在更衣室听到完全相反的指令。"这种割裂让摆烂执行充满不确定性。

重建模式可持续探讨

历史数据显示,近十年NBA有8支球队实施摆烂策略,仅3支实现预期目标。活塞2020年联盟倒数第二后连续三年无缘季后赛,魔术2012年状元签选中的班凯罗至今仍在冲击季后赛。成功案例如76人"过程"时代,也历经四年蛰伏。

开拓者的特殊困境在于市场体量。作为小市场球队,其市值仅为纽约尼克斯的1/6,无法像湖人那样通过巨星吸引力维持关注度。但过度消耗球迷热情可能重演萨克拉门托国王的悲剧——后者搬迁传闻曾让票房暴跌60%。

专家建议建立"摆烂熔断机制":当球队连续10场故意输球超20分时,强制启用至少两名老将;每赛季必须赢下同赛区后两名球队的主场赛事。这种制度设计既能保障重建进程,又维护竞技体育底线尊严。

总结段落1:开拓者遭遇的抗议风暴,本质是职业体育资本逻辑与情感联结的碰撞。当摆烂成为精密计算的商业策略,球迷对主队的认同感便面临考验。球队需要认识到,重建不仅是阵容更新,更是重塑球迷信任的漫长征程。

总结段落2:未来三个月将成为关键观察期。若开拓者能像2014年老鹰那样,在摆烂中保持战术纪律(当年26胜仍培养出施罗德),或如2019年灰熊既锻炼新秀又制造惊喜,或许能平息众怒。否则,莫达中心那些逐渐空荡的红色座椅,终将成为职业体育异化的无声证词。